Es wird allgemein zu wenig (richtig oder falsch?) richtig geschrieben! Und weil ich selbst kein Großmeister der Rechtschreibung und Grammatik bin, hier meine Selbst-Therapie: häufige Schreibfehler und die Regeln, mit denen ihr sie vermeidet.

Mein Deal: Wenn du hier einen Grammatikfehler findest oder eigene Unsicherheiten mit der Rechtschreibung geklärt haben möchtest, melde dich. Dann ergänze ich das hier.

Vorab: Was ist der Unterschied zwischen Rechtschreibung und Grammatik?

Gute Frage! Rechtschreibung und Grammatik sind zwei verschiedene, aber eng miteinander verbundene Aspekte der Sprache:

Rechtschreibung:

- Befasst sich mit der korrekten Schreibweise von Wörtern.

- Umfasst Regeln für Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung und Silbentrennung

- Konzentriert sich auf einzelne Wörter und deren Struktur

Grammatik:

- Behandelt den Aufbau und die Struktur von Sätzen und Texten

- Umfasst Regeln für Satzbildung, Wortarten, Zeitformen und Fälle

- Beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Wörtern und Satzteilen

Während sich die Rechtschreibung also hauptsächlich auf die korrekte Schreibweise einzelner Wörter konzentriert, befasst sich die Grammatik mit der richtigen Anordnung und Verwendung dieser Wörter in Sätzen und Texten.

Das heißt übrigens nicht, dass etwa Kommafehler eindeutig Grammatikfehler sind. Kommasetzung wird nämlich traditionell zur Rechtschreibung gezählt, da sie Teil der Zeichensetzung ist. Allerdings hat sie auch starke Verbindungen zur Grammatik:

Rechtschreibung-Aspekt:

- Kommas sind Satzzeichen, deren Verwendung in den Rechtschreibregeln festgelegt ist.

- Die korrekte Platzierung von Kommas wird oft als Teil der Rechtschreibfähigkeiten betrachtet.

Grammatik-Aspekt:

- Kommas dienen dazu, die grammatikalische Struktur eines Satzes zu verdeutlichen.

- Ihre Setzung hängt oft von grammatikalischen Konstruktionen ab (z.B. bei Nebensätzen oder Aufzählungen).

In der Praxis wird ein Kommafehler also häufig als Rechtschreibfehler eingestuft, obwohl er eng mit dem grammatikalischen Verständnis des Satzes zusammenhängt. Und genau hier greift mein Disclaimer: Es ist mir egal, wie genau die Dinge heißen. Ein Kommafehler ist ein Fehler und ich will lernen, ihn nicht mehr zu machen.

Oder um es anders zu sagen: Ich konzentriere mich auf praktische Rechtschreib- und Grammatik-Regeln und philosophiere nicht über Pingeligkeiten oder die reine Lehre. Das mag den einen oder anderen abschrecken. Aber wo die Anführungszeichen genau hingehören (oben oder unten), wie lang ein Bindestrich im Vergleich zum Gedankenstrich ist und ob man ein Wort wie „sonstwie“ verwenden darf, interessiert mich nicht. Es gibt reichlich echte, sinnentstellende Fehler zu korrigieren. Also, es geht los!

Das Standardwerk zur Rechtschreibung und die KI-Suche darin

Die Rechtschreibfehler und ihre Lösungen unten sind nur eine Auswahl. Ich versuche, für häufige Stolpersteine schnelle Heilung. Wenn es etwas ausführlicher magst, musst du in die Primärquelle schauen. Und das ist das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung, das nicht vom Duden-Verlag herausgegeben wird, sondern von der Geschäftsstelle des Rats der deutschen Rechtschreibung.

Eine kleine Bemerkung: Wenn du darin Regeln für das Gendern von Sprache suchst, wirst du wenig finden, denn der Rat will nicht wirklich ein Innovations-Treiber sein.

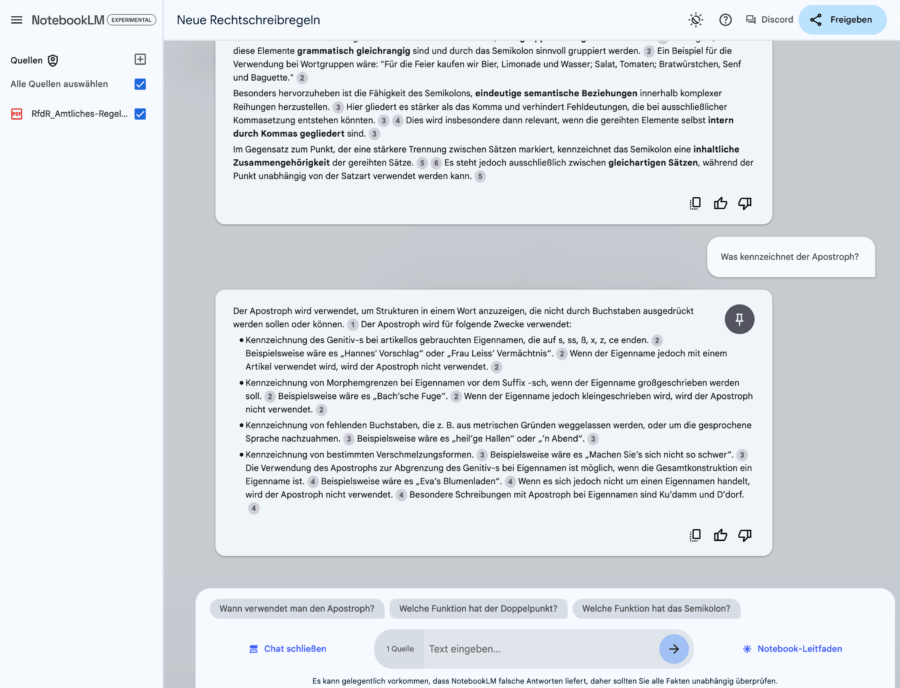

Immerhin ist das Regelwerk als PDF verfügbar (siehe oben) – mit seinen knapp 350 Seiten allerdings nicht sonderlich leicht überschaubar. Deshalb hier mein KI-Tipp:

- Melde dich bei NotebookLM von Google an. Das ist kostenlos, jedenfalls Mitte 2024.

- Teile das Regelwerk in zwei Teile (denn das ganze Buch ist für NotebookLM zu umfassend. Ich habe einfach die Wortliste per PDF-Tool herausgeschnitten und konnte dann den Rest bequem hochladen und verarbeiten.

- Nun kannst du deine Fragen an das Buch stellen. Hier ein Beispiel in dem Bild:

Übrigens: Das funktioniert natürlich auch mit anderen PDFs, in denen Informationen stehen, die du gerne mal zusammenfassen. möchtest.

Rechtschreib-Fehler und -Regeln

Getrennt oder auseinander?

Damit könnte man eine ganze Webseite füllen. Versuchen wir, uns die wichtigsten Fälle und Regeln zu merken. Und das ist ganz allgemein:

- Wortgruppen werden getrennt geschrieben: Das sind – gefühlt – Wörter, die einen gemeinsamen Sinn ergeben, aber auch einzeln funktionieren. (z. B. „Auto fahren“)

- Zusammensetzungen werden zusammengeschrieben: Hier ergeben die beiden (oder mehr) Wörter eine neue Gesamtbedeutung oder einer der Bestandteile macht einzeln keinen Sinn oder der erste Bestandteil verdeutlicht den zweiten oder die Bestandteile lassen sich nicht steigern oder erweitern.

Also:

- krankschreiben: Der Wortsinn wird nur in dieser Kombination erreicht.

- großspurig: Der Teil „spurig“ macht alleine keinen Sinn.

- todlangweilig: Noch viel langweiliger als langweilig, der Wortsinn von „Langweilig“ wird von „tod“ also nur verdeutlicht.

- totlachen: Man kann sich nicht töter lachen. Aber man könnte zum Beispiel lauter lachen (deshalb getrennt.)

Damit ist – eigentlich – alles gesagt. Allerdings gibt es einige Sonderregelungen und Ausnahmen. Aber die meisten von euch haben diese vermutlich im Gefühl. Ich will diese einfache Faustregel („gemeinsamer und einzelner Sinn der Wörter“ = getrennt, „nur gemeinsamer Sinn“ = zusammen) nicht zu sehr trüben. Aber ein paar Verfeinerungen noch zum Nachschlagen (wer kann das schon alles auswendig lernen?):

- gleichrangige Verben immer getrennt („schreiben lernen“)

- gleichrangige Adjektive zusammenschreiben (, „höllenheiß“)

- Verbindungen mit

- „lassen“ oder „bleiben“ mit neuer Bedeutung können mal so („sitzenbleiben“ -> Klasse wiederholen) und mal so („sitzen bleiben“ -> nicht aufstehen) geschrieben werden.

- zusammen schreibt man dann zusammen, wenn damit nicht ein „gemeinsam“ gemeint ist. (also „zusammenrechnen“ wenn wir Zahlen addieren aber „zusammen rechnen“ wenn wir das gemeinsam tun.)

- herunter, hinauf, hinein und durch immer zusammenschreiben. („hineingehen“, „durchlaufen“).

- Verbindungen von Adjektiv/Partizip, bei dem

- der erste Teil den Ton angibt zusammen („wochenlang“)

- der erste Teil den zweiten stärkt oder schwächt zusammen („dunkelgrün“, „todlangweilig“)

- ein Fugenelement (z.B. ein „s“) eingefügt wird („lebenslustig“)

- mit Endung „ig“, „isch“ oder „lich“ immer getrennt („fröhlich grau“)

- Zusammensetzungen

- mit zu werden zusammen geschrieben, wenn sie durch das Wort „zu“ eine neue Bedeutung bekommen („du musst den Kofferraum nicht zu öffnen“ vs. „könntest du den Kofferraum zuschließen“)

- mit zu werden getrennt geschrieben, wenn das Wort „zu“ als Adverb genutzt wird („zu hoch“, „zu Fuß“)

- mit „wie“ werden immer getrennt geschrieben („wie viel“) aber „wievielmal“ und „wievielte“ zusammen. So ist das halt.

Also, nun zum Test: Lautet es „großschreiben“ oder „groß schreiben“? 😉

Das Fugen-s als Regel- und Spezialfall

Heißt es „Bäckersmütze“ oder „Bäckermütze„? Setzen wir Wörter zusammen, taucht manchmal ein „s“ zwischen den Begriffen auf. In Falle der Bäckermütze hilft uns die Rechtschreibprüfung – doch darauf können wir uns nicht verlassen. Denn der Duden ist beim „Fugen-s“ ziemlich kompliziert und nennt keine einfache Regel. Deshalb hier eine Übersicht:

Wo ein Fugen-s steht

- Bestimmungswörter auf tum, -ing, -ling, -heit, -keit, -schaft, -ung, -ion, -tät, -at, -um erhalten ein Fugen-s, wenn sie das erste Wort sind. Es heißt also Majestätsbeleidigung und Ratskeller.

- Sie sind in der Regel auch bei Ableitungen eines Wortes mit „-en“ zu finden: lesenswert.

- Häufig auch bei weiblichen Begriffen, die mit „t“ enden: Ansichtskarte – doch schon da gibt es viele Ausnahmen.

Wo kein Fugen-s steht

- Bei einsilbigen femininen Bestimmungswörtern: Prachtkerl, Jagdhund. (Beachte die Ausnahme zu oben…)

- Bei zweisilbigen femininen Bestimmungswörtern, die auf „e“ enden: mühelos, säurefest

- Alle feminine Bestimmungswörter mit „ur“ und „el“ am Ende sowie alle mit „er“ und „el“: Spachtelmasse, kritiklos

- Und schließlich Wörter mit „sch“, „z“, „s“, „ß“ und „st“ – also Zischlaute – am Ende.

Und dann die Besonderheiten

Es gibt einige besondere Fälle (z.B. Kombinationen mit „Steuer“ oder „Straße“) und Regeln für die bessere Verständlichkeit. So würde man bei Zusammensetzungen mit einem Bindestrich meist kein Fugen-s verwenden. Manchmal aber schon.

Mein Tipp: Vertraue deiner Rechtschreibkorrektur und mache dir keine übertriebenen Gedanken darüber.

Bindestrich, Gedankenstrich – oder nicht?

Der Gedankenstrich

Das ist sozusagen der längere Bruder des Bindestrichs. Den macht Word z.B. automatisch – und auf der Tastatur wird er mit „alt“ bzw. „strg“ und „-“ geschrieben.

Er kommt meist dann zum Einsatz, wenn ein Leerzeichen davor und eines danach ist. Wenn also Wörter voneinander getrennt werden. Das kann sein:

- Wenn noch etwas an einen Satz angehängt werden soll – etwa so.

- Wenn ein Minuszeichen gebraucht wird: 3 – 1 = 2

- Wenn du dir ein „bis“ sparen willst etwa bei der Zeitangabe 2000–2019. Hier ist übrigens der Fall, in dem keine Leerzeichen um den Gedankenstrich herum sind.

Bindestrich – oder nicht

Ob du einen Bindestrich verwendest oder nicht, ist in den meisten Fällen deiner eigenen Einschätzung überlassen. Wirklich wahr! Da gibt es nun folgende Fälle:

- Wenn das verwendete Substantiv ansonsten arg unübersichtlich würde. Das ist etwa bei „Rechtschreib-Regeln“ (vs. „Rechtschreibregeln“) der Fall.

- Wenn einzelne Wortbestandteile besonders hervorgehoben werden sollen. Etwa, wenn ein haptisches „be-greifen“ gemeint ist. Nun, das markiert dann sogar die Autokorrektur…

- Bei gleichrangigen Adjektiven – zum Beispiel bei „wunderbar-abstrakten“ Texten. (Das gilt NICHT, wenn das erste Adjektiv das zweite genauer definiert wie in „todmüde“.)

- Wenn es einfach wichtig ist. Ein schönes Beispiel ist: „Druck-Erzeugnis“, „Drucker-Zeugnis“ und „Druckerzeugnis“.

- Bei Aneinanderreihung von Worten und Zahlen wie etwa bei der „1-2-3-Schnellschreib-Methode“. Hier hast du übrigens keine Wahl.

- Ebenso obligat ist ein Bindestrich bei Zusammensetzungen mit Abkürzungen wie der „KFZ-Anmeldung“, Zusammensetzungen mit Zahlen „4-Zylinder“ oder einzelnen Buchstaben („i-Phone“ – uuuuups, da hat Apple wohl den Duden nicht gelesen – oder „E-Mail“)

- Und schließlich auch, wenn man sich bei einer Aufzählung ein Wortteil sparen möchte. Etwa, wenn es um die Schreib- und Malkunst geht. Auch, wenn das ein bisschen saft- und kraftlos klingt. Dann ist der Bindestrich übrigens ein „Ergänzungsstrich“. Nun, das ist aber auch egal.

„s“, „ss“ oder „ß“ und „das“, „dass“ oder „daß“?

Fangen wir allgemein an, und zwar mit den Regeln für die Schreibung von „s“, „ss“ und „ß“:

- Das „s“ ist der Normalfall. (Haus, hausen, Maus)

- Kommt nach einem betonten (!) Vokal (a, e, i, o, u) ein einfacher s-Laut, wird dieser verdoppelt. Du solltest das Wort als leise sprechen, dann wird es klar. Lies am besten die Worte oben im Vergleich. (Essen, Kongress, vergessen und übrigens auch „du isst“)

- Es gibt Ausnahmen: Wörter , die mit „nis“ enden und manche Fremdwörter werden trotzdem mit einem „s“ geschrieben – im Plural allerdings mit Doppel-s. (Bus und Busse, Zeugnis und Zeugnisse)

- Ein „ß“ wird geschrieben, wenn auf einen langen Vokal oder einen Diphthong (Zwielaut 😉 ein einfacher, stimmloser s-Laut folgt – aber nur, wenn der s-Laut in allen Beugungsformen stimmlos bleibt. Hä?

Also: Wird ein Vokal lang gesprochen (Spaaaaaß) folgt darauf ein „ß“. Zwielaute sind „ie“, „au“ und so. Diese werden immer lang gesprochen, deshalb folgt auf diese immer ein „ß“ (weiß, außer). Ausnahme hier: „Beweis“ wird nicht „Beweiß“ geschrieben. Weil „beweisen“ mit einem weichen „s“ gesprochen wird. Das gilt auch für „sauste“ (-> sausen) und „meistens“. Aber das ist so ein Sonderding, das wir uns halt merken müssen. - In Namen kann das wieder ganz anders aussehen (siehe Theodor Heuss)

So, nun zum „daß“, „dass“ oder „das“. Das geht ganz einfach…

- Das „daß“ gibt es seit 1996 nicht mehr.

- Ein „das“ steht nach einem Komma, wenn es sich gedanklich sauber durch ein „dieses“, „welches“ oder „jenes“ ersetzen lässt. („Er weiß, das Haus steht sicher.“)

- Ansonsten steht immer „dass“ da. (Er weiß, dass dieses Haus sicher steht.“)

Apostroph oder zusammen?

„fürs“ oder „für’s“?

Eine ganz einfache Regel: Werden Präposition und Artikel (also z.B. „für“ und „das“ oder „unter“ und „dem“) miteinander verbunden werden diese zusammen und OHNE Apostroph geschrieben. Also:

- Danke fürs Warten.

- Keine Zeit ins Bett zu gehen.

Das gilt für fürs, durchs, ums, am, beim, vorm u.s.w.. Es gibt nur wenige Ausnahmen bei sehr ungewöhnlichen und/oder umgangssprachlichen Formulierungen – die wir vermutlich eh nie verwenden.

Problematische Wörter

„wie“ vs. „als“

Bei Vergleichen sagt man „wie“ und bei Steigerungen „als“:

- „Er ist so groß wie ich“ (Vergleich: Wir beide sind gleich groß)

- „Sie ist größer als du“ (Größer ist eine Steigerung von groß)

Edit: Diese Regel und das Beispiel hatte ich zuvor anders beschrieben, bis mich meine Leserin Sylke darauf aufmerksam machte, dass das irgendwie kompliziert sei – und geschrieben hat, wie sie es ihren Kindern erklärt.

Dazu zwei Dinge: Vielen Dank, Sylke! Und: Ihr seht, dass es viele Leser**innen gibt, die es besser als/wie ich wissen! (na, was wäre richtig?)

„seid“ vs. „seit“

Auch darauf macht euch die Autokorrektur von Word nicht aufmerksam. Denn beide Wörter sind richtig – wenn sie im richtigen Zusammenhang stehen. Also: „Seit“ bezieht sich immer auf die Zeit: „Seit ich mich darum kümmere, schreibe ich richtig.“ „Seid“ ist dagegen die Pluralform von „sein“: „Seid ihr auch solche lustvollen Fehlschreiber?“

„Tod“ vs. „tot“

Der „Tod“ ist eingetreten, nun liegt er „tot“ da. Oder anders gesagt: „Tod“ ist das Hauptwort und „tot“ das Adjektiv.

„wart“ vs. „ward“

Wie ist das eigentlich mit der zweiten Person Plural Indikativ Präteritum von sein (Vollverb) / sein (Hilfsverb)? Oder, anders gesagt: „Ihr ward/wart wieder super“. „Wart“ oder „ward“? Klare Antwort: „t“ – „Ihr wart super!“.

Wobei es das „ward“ auch (noch vereinzelt) gibt: „Er ward gehengt“ – war im Mittelalter gar nicht so selten gesagt, wenn einer aufgängt wurde… Alles klar?

Standard/Standart

Standart – ein Fehler,

Das ist eigentlich ganz einfach: Es heißt – fast immer – „Standard“. Nur in einem Fall nicht. Wenn man damit meint, WIE jemand steht, das ist dann seine Art zu stehen, seine Standart. Aber wer sagt so was schon?

„Jedermann“ – groß oder klein?

Das ist – eigentlich ganz einfach: Das Wort „jedermann“ ist ein Indefinitpronomen / ein unbestimmtes Zahlwort wie „alle“, „jeder“ oder „manche“ – und die werden immer kleingeschrieben. Punkt.

Ausnahme ist natürlich das Stück „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal, doch das nur am Rande. Was mir wichtig erscheint: Wieso willst du überhaupt „jedermann“ schreiben. Denn das wäre ein sehr unnötiger Verzicht auf das faire Gendern. Also: Drücke es anders aus (z.B. „alle“, „sämtliche“ u.s.w.).

Grammatikfehler und -Regeln

Groß- und Kleinschreibung bei Aufzählungen

Ich selbst bekomme ja keinen einzelnen Artikel mehr OHNE eine Aufzählung hin. Das liegt unter anderem daran, dass Aufzählungen zumindest bei Online-Content ziemlich hilfreich sind. Aber wie ist das eigentlich mit der Groß- und Kleinschreibung bei Aufzählungen? Schreibt man nach jedem Bulletpoint groß oder klein weiter? Nun, die Antwort kommt natürlich als – Aufzählung:

1. Aufzählung als Teil eines Satzes

Manchmal ist eine Bulletpoint-Aufzählung ja so etwas wie die grafische Darstellung eine Aufzählung in einem Satz. Wenn man also zum Beispiel

- etwas Kluges sagen will,

- dies strukturiert tun möchte und

- alles möglichst übersichtlich aussehen soll.

Dann ist – wie oben – der Fall eigentlich ziemlich klar. Denn dann schreibst du so, wie du den Satz schreiben würdest – und machst jeweils die Aufzählung-Striche davor.

2. Aufzählungen in ganzen Sätzen

Nun, das ist auch einfach: Wenn du nun mal ganze Sätze schreibst, fangen die groß an und enden mit einem Punkt:

- Das ist üblich, wenn man in den einzelnen Punkt jeweils viel steht.

- Natürlich macht das auch Sinn, wenn komplexe Zusammenhänge dargestellt werden. Oder gar zwei Sätze am Stück zu einem Bulletpoint gehören.

- Und es gilt in allen anderen ähnlichen Fällen.

Wie gesagt: Das ist weitgehend überraschungsfrei.

3. Kolumnenartige Aufzählungen

Wenn du nun aber mehr oder weniger gleichrangige Bestandteile aufzählen willst, wird es wieder etwas unübersichtlich. Das gilt zum Beispiel in

- Fall eins

- Fall zwei

- Fall drei

Hier wird also ohne Satzstruktur aufgezählt. Und blöderweise schweigt der Duden dazu. Es gibt zwar eine Regelung, ob am Ende ein Punkt stehen sollte (ein Komma darf, ein Punkt sollte nicht dort stehen – nichts ist auch in Ordnung) – aber über die Groß- und Kleinschreibung bei Stichpunkten ist nichts zu finden. Du kannst das also so schreiben:

- jeder Punkt mit kleinem Anfang

- mit oder ohne Komma

- aber idealerweise wohl innerhalb eines Textes gleich

Oder du schreibst das so:

- Am Anfang jede Zeile groß

- Am Ende wohl dann eher ohne Komma

- Aber da bin ich mir gar nicht so sicher

Ich weiß, das ist wieder ein bisschen unbefriedigend. Aber ich kann es einfach nicht ändern. Ich halte es für mich so: Wenn die Stichpunkte recht kurz sind, dann starte ich mit kleinen Buchstaben. Bei längeren Inhalte bilde ich ganze Sätze und dann wird natürlich groß geschrieben. Aber das ist halt Geschmackssache.

Groß oder klein nach einem Doppelpunkt?

Zunächst ein Hoch auf den Doppelpunkt: Der macht deinen Text meist interessanter zu lesen. Laut Duden gibt es drei Gründe, einen Doppelpunkt zu verwenden:

- Wenn danach eine angekündigte wörtliche Äußerung, Gedanke oder Textstelle steht (Betonung auf „wörtlich“).

- Wenn dahinter eine Aufzählung (wie hier) oder Angaben oder Erläuterungen stehen.

- Wenn das vorher Geschriebene noch einmal zusammengefasst oder geschlussfolgert wird.

Und geschrieben wird nach der einfachen Regel: Wenn hinter dem Doppelpunkt ein selbstständiger Satz mit Subjekt und Verb oder eine wörtliche Rede steht, wird groß geschrieben. Wenn dahinter ein unvollständiger Satz steht, also etwa eine Aufzählung, wird diese klein geschrieben.

- Bitte beachten Sie: Ein Doppelpunkt macht einen Text interessanter.

- Und dann schrie er: „So nicht!“

- Er hat sich alles selbst erarbeitet:

Der „Contentman“ hier und mein Newsletter dort sind meine Spielwiesen und digitale Chancen, meine Gedanken auszudrücken. Lange Jahre war ich Journalist – habe also vielleicht ein bisschen Tinte in meinem Blut. Mein Geld verdiene ich als Produktentwickler im Wort & Bild Verlag. .

Schreibe einen Kommentar